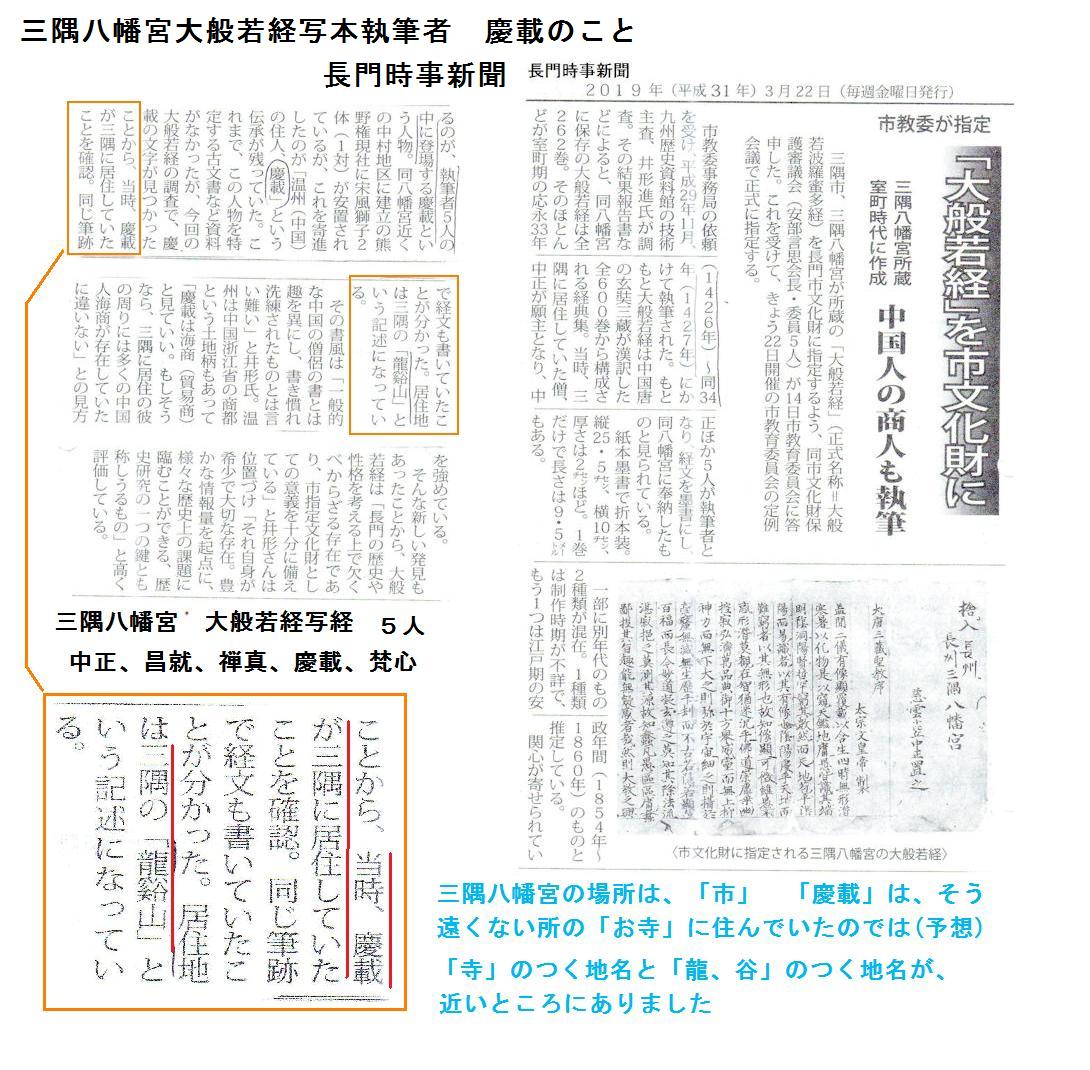

長門市三隅八幡宮に奉納された大般若経写本が、市の文化財になりました そのことが、長門時事新聞に詳しく書かれていました

中国僧、慶載が、三隅に住んでいたことが気になっていました 手がかりは、寺の頭についている「龍谿山」です 下の〇〇寺は、虫食いで読めなかったのでしょう

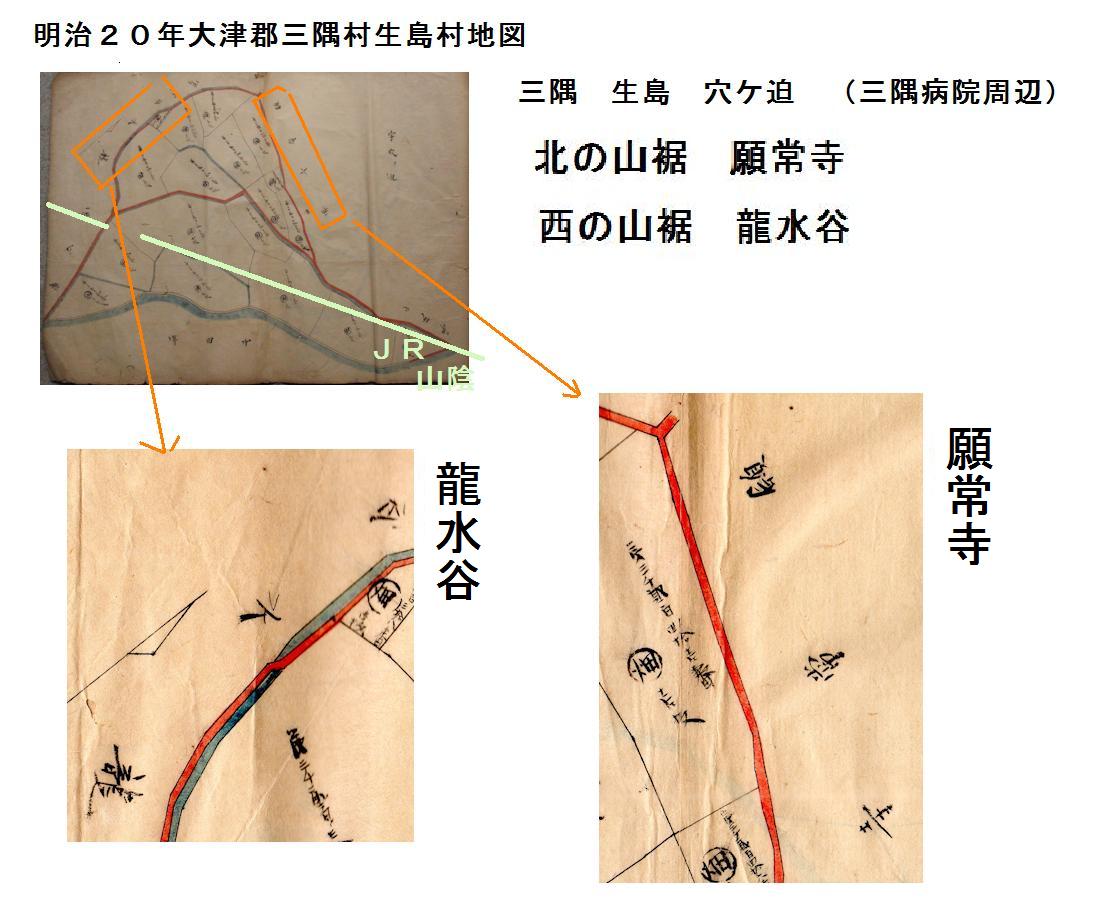

明治20年の地図、生島村字「穴ケ迫・あながさこ」に、記録のない寺の地名があることを思い出しました

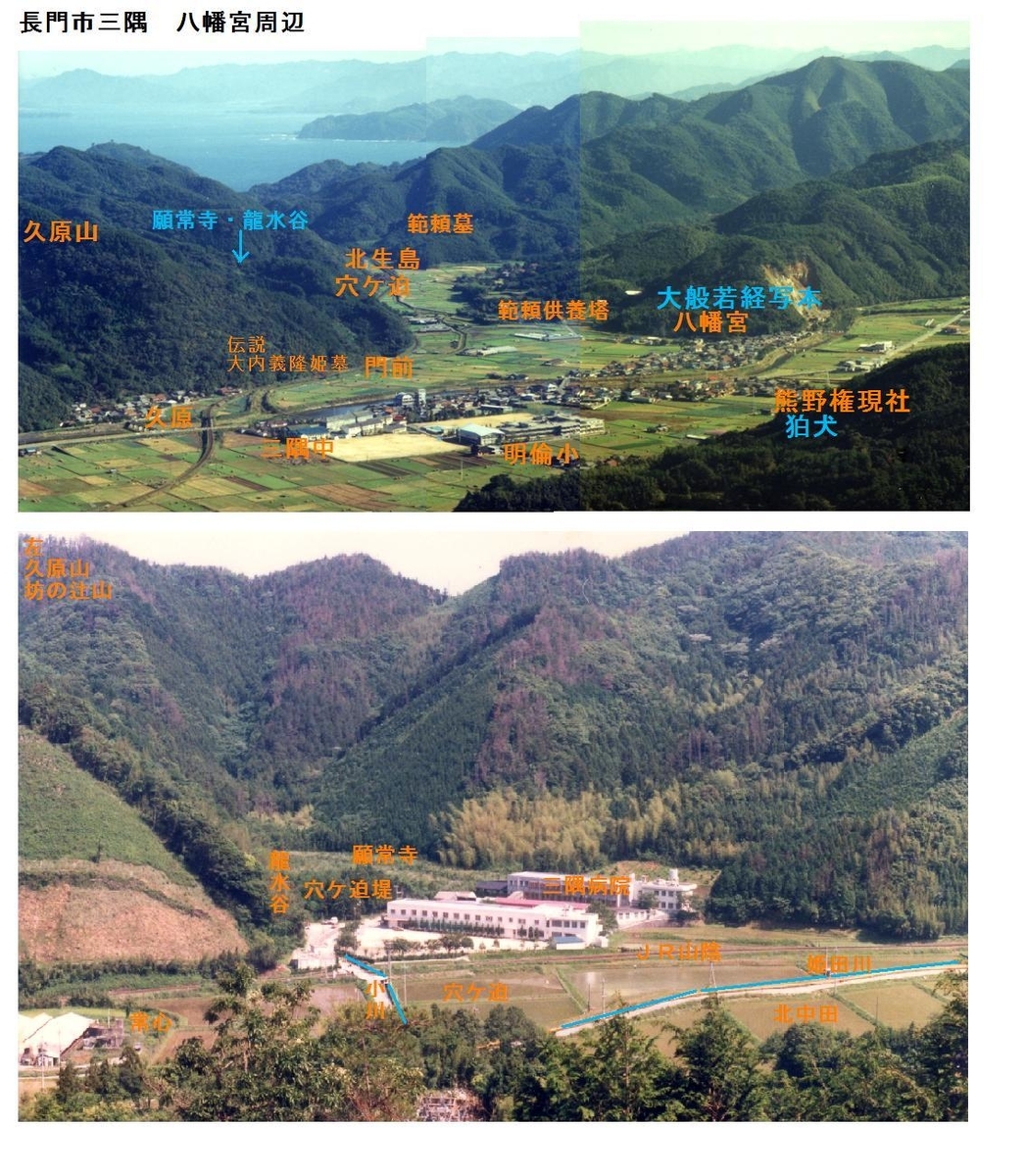

「願常寺」と「龍水谷」という地名がならんでいます 慶載が住んでいたという「龍谿山」になんとなく近いような気がしました 場所は、三隅八幡宮のすぐ北です

近くの久原山は、昔「坊の辻山」と呼ばれていたようです 辻とは、天辻、山の頂のことです 頂には、お経が埋めてあって、だれかが掘り出したそうです

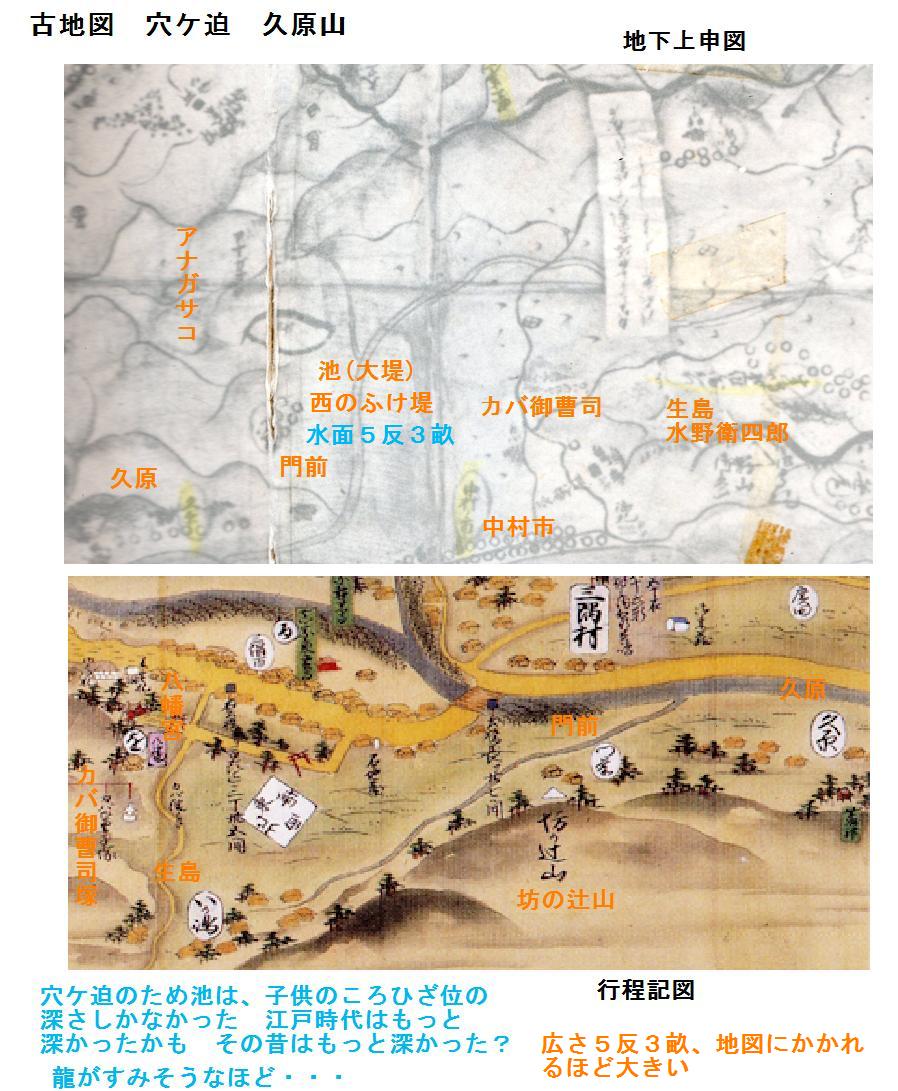

江戸時代の地図には、穴が迫のため池がかかれています

穴が迫のため池は、けっこうな広さです 子どものころ、歩けたので、今はもう、ため池ではなくなっているかもしれません

お寺の前に、大きな池 絵になりそうです

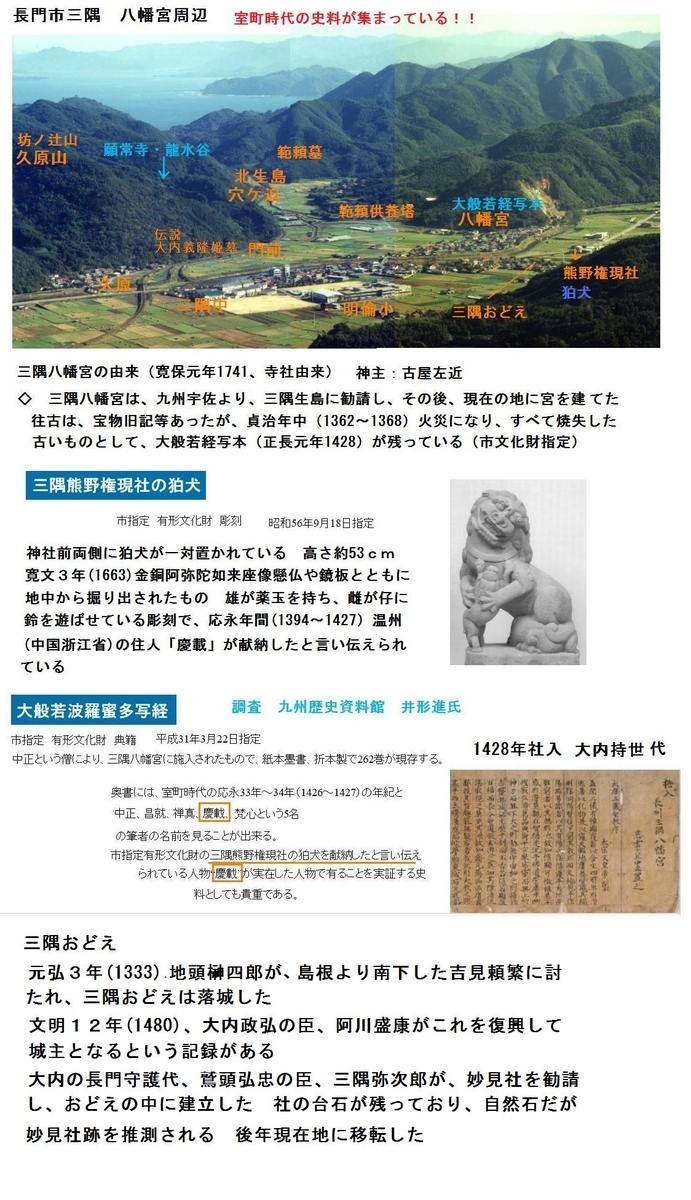

三隅八幡宮周辺の昔話を、ひろってみました

鎌倉後半から室町時代の史料が、集まっています 中国僧侶、慶載は、穴が迫のお寺に住んでいたのかもしれないと思いました(チューメイくんの仮説)

室町時代の記録が、出てこないかなあ