自作本の紹介をしています 今日は、大晦日、年を越す借銀のことです 忠蔵さんの借銀は、毎年続き、田畑を売ってしのいでいました

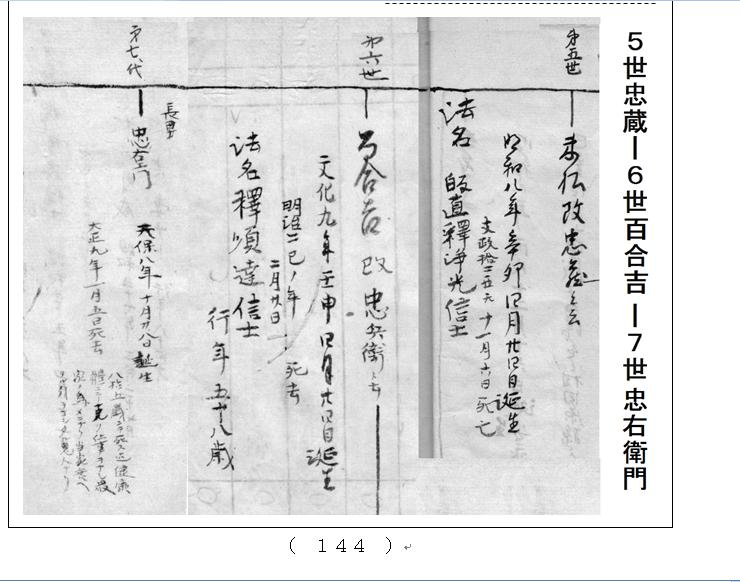

忠蔵さんの子供、百合吉も借銀を背負っていきたようです が、百合吉の子が、ついに再興を果たしました

7世忠右衛門は、農作業だけでなく、山を開墾したり、萩運河造成工事に行ったりしたそうです おかげで土地が広がり、あちこちを道路造成に寄付したようです(県知事からの感謝状有)

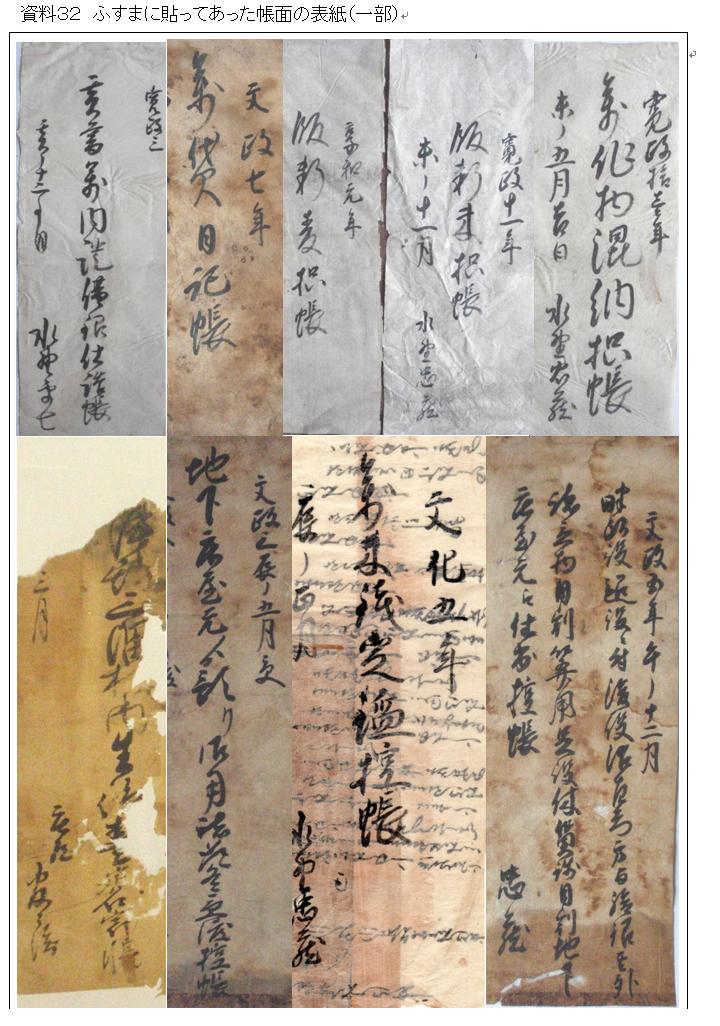

忠蔵さんの帳面は、たくさんあり、ふすまだけでなく、新しくつくった漢詩屏風にも、そっくり貼り付けられていました(仏間のふすまに、未調査の帳面有)

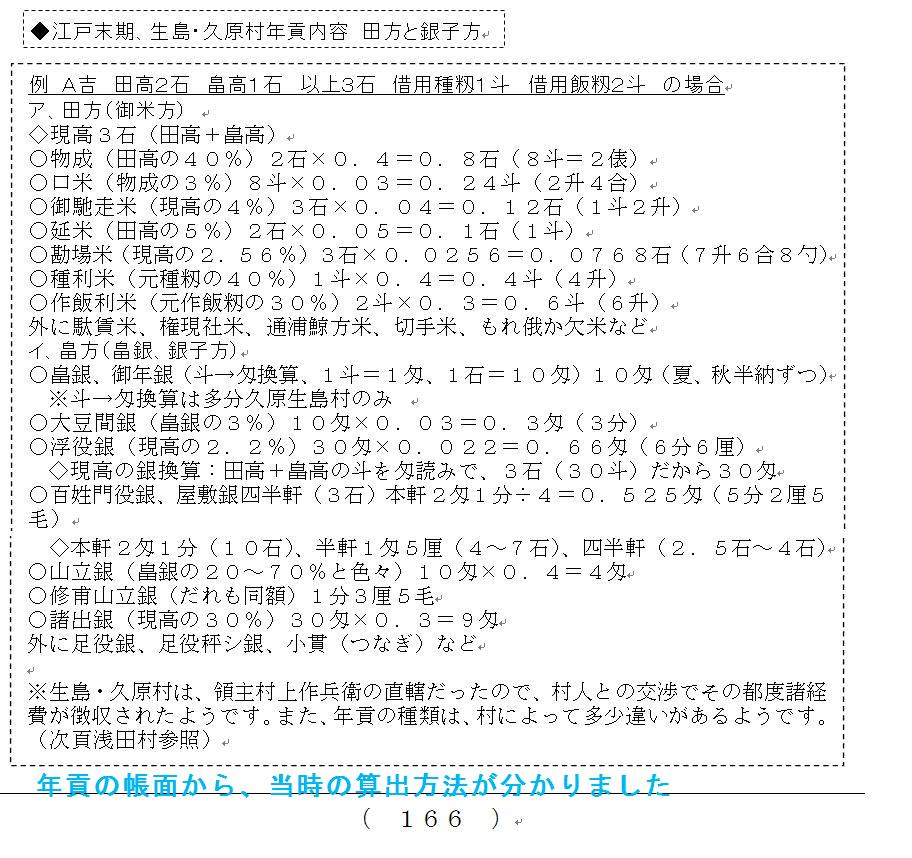

中でも、年貢の記録は有難く、一般的な割合だけでなく、生島村(領主村上作兵衛)の当時の割合を知ることができました

また、たくさんの買物の記録から、三隅の当時の値段を知ることができました 今、同じころの萩城の買物帳を調べているので、当時の物価や札銀のことが、よく分かります

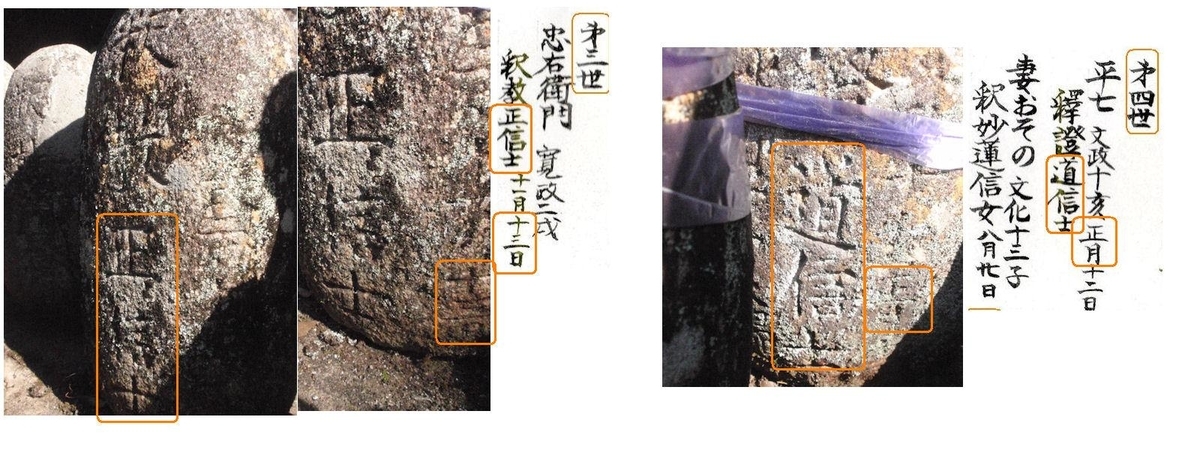

最後に、名前が読み取れる3世から7世までの墓と家を紹介します

忠蔵さんの農民日記は、今回で終了します 寛政12年から文政12年まで、たくさんの記録を残してくれました 特に、「作物混納帳」「飯米控帳」「飯麦控帳」は、農民の様子を知る重要な資料です この写しは、山口県文書館でもご覧になれます