ふすまに貼ってあった江戸時代の日記を整理しています

今日は、忠蔵さんの妹、おゆりの結婚と、江戸時代の町人の名字のことです

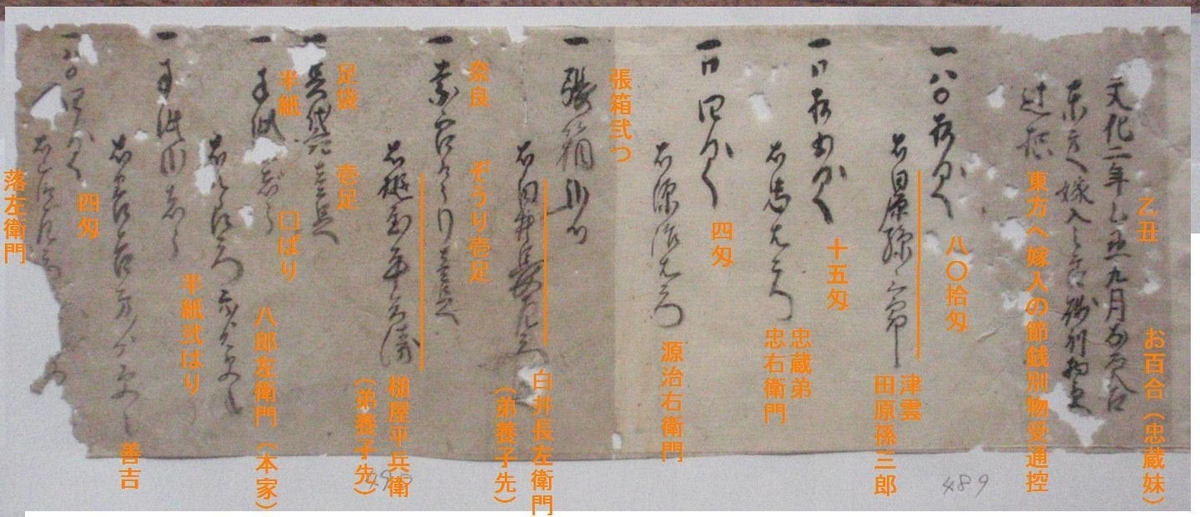

結婚のお祝いとして、親戚や近所から、お金や半紙、奈良ぞうりなどをいただいています 長門でも、奈良の産物を、お祝いのときの品としてつかっていたようです 奈良のものは、有名だったのでしょう 80とは、1匁=80文ということです このころ、札銀は、108文か109文でした

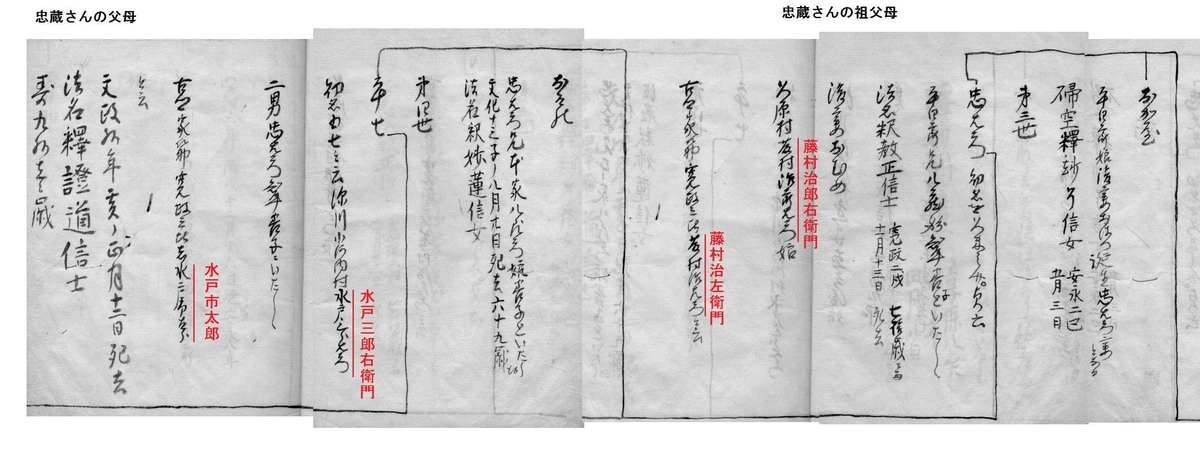

兄弟、親戚を、系図でみてみます

久原、生島は、一つの村内として、名前に名字をつけていませんが、他村の人には、名字がついています

先日、N局の番組で、町人は、明治からではなく、江戸時代にも名字をもっていたと、念をおされていましたが、実際に、どのような資料が残っているかは、よく分かりませんでした 公式記録には、町人は、名字を書いてはいけなかったから、資料が見つからないのかも 古文書講座の講師先生も、見たことがないと言われましたし

その意味で、忠蔵さんの日記は、町人が名字をもっていた一つの資料ではないかと思います

忠蔵さんの墓石には、堂々と水野という名字が入っています 近くの墓地を調べたところ、近所のものにも、名字がありました

そのうち、江戸時代に、町人が名字を使っていたという資料が、どんどん出てくるかも