天保の書、防長風土注進案の植物について調べています

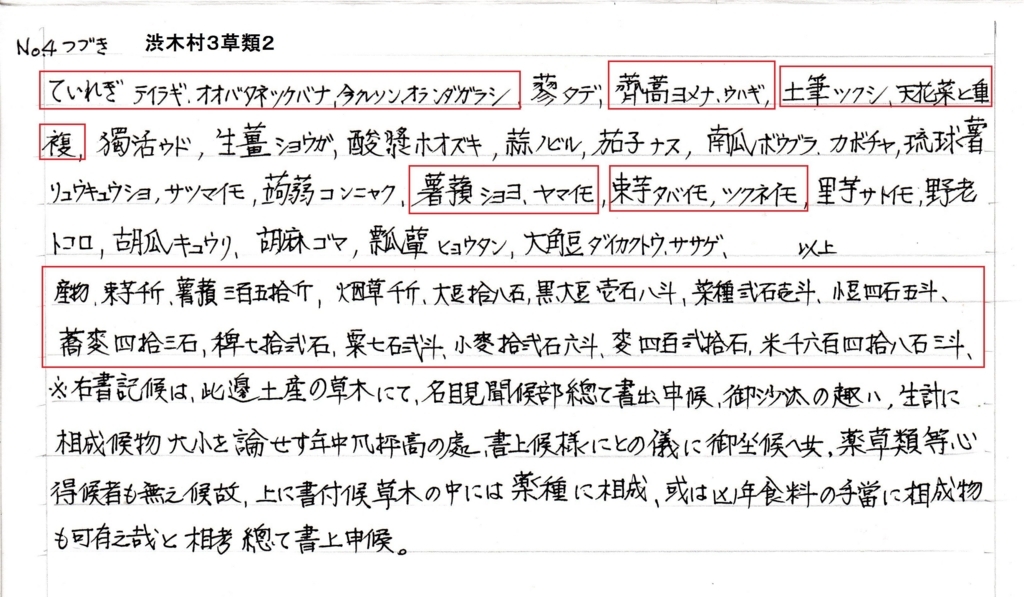

渋木村(長門市)の草類の続きです

1 ていれぎ ていらぎ オオバタネツケバナ タネツケバナ クレソン オランダガラシ

これは、オオバタネツケバナです この辺りでは、昔は、オオバタネツケバナやタネツケバナのことを、テイレギ、テイラギといったようです 今は、クレソン(オランダガラシ)のことを言っています

2 薺蒿 うはぎ ヨメナ

ウハギは、ヨメナの古名です

3 土筆 ツクシ

前回、天花菜もツクシでした 重複しています 天花菜は、カラスウリ(天花粉)のことをいっているのかもしれません

4 薯蕷 しょよ ヤマイモ

5 束芋 たばいも ツクネイモ

束芋は、今も、この辺りで栽培されているツクネイモのことだろうと思います ただ、束は、ツカネという読み方がありますが、「捏(つくね)芋」という字の関係がよく分かりません

植物名をあげた人の後書きがついています 三隅村もそうでしたが、庶民は、薬草には関心がなかったようです

おとりこしがあるので、山からハナシバ(シキミ)をとってきました

よくふくらんでいる芽は、つぼみでした もう、春の準備ができています