天保の書、防長注進案の植物について調べています

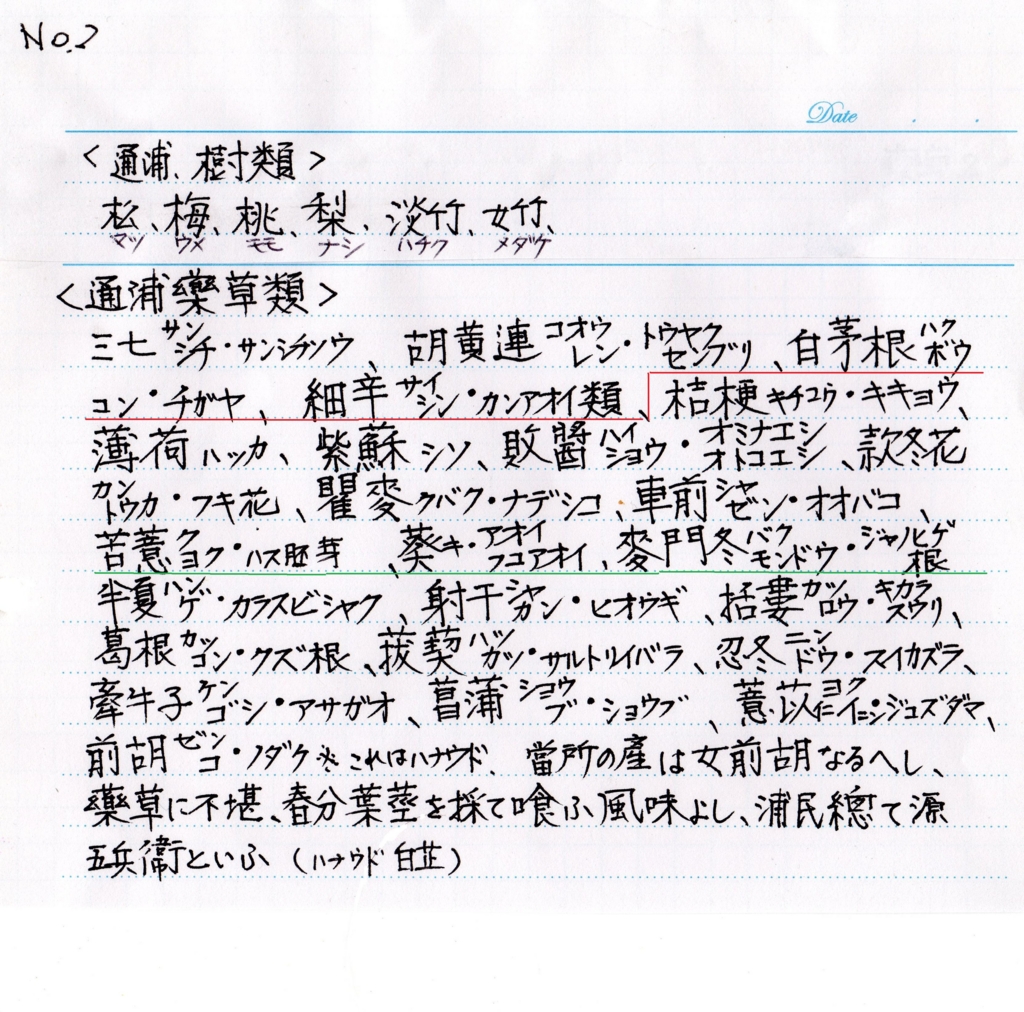

通浦の薬草類の続きです

1 半夏 ハンゲ

カラスビシャクです 畑や家のまわりによく生えます

2 射干 シャカン

ヒオウギ(ヒオオギ)です シャガとよむと違ってきます

これは、シャガです

3 活婁 カツロウ

キカラスウリの根を、活婁根(枯楼根・カツロウコン)として使うようです

これは、カラスウリです 根を土瓜根といい、天瓜粉がとれるようです

4 葛根 カッコン

クズの根は、今もデンプンが重宝されています

5 菝葜 ハツカツ

サルトリイバラです 三隅ではサンキライとも言っています

葉を使って、カシワモチ(イギダンゴ、イギノハダンゴ)を作ります 三隅のアグリ市場で、よく売れているようです

6 忍冬 ニンドウ

スイカズラです 金銀花ともいうようですが、長門では、金銀花も金銀草も、ユキノシタのことをさしているようです(風土注進案、山口県植物誌)

7 牽牛子 ケニゴシ ケンゴシ

アサガオの種のことです アサガオは、あちこちで野性化しているようです

8 菖蒲 ショウブ

菖蒲湯にするショウブのことです ハナショウブとは別物です

9 薏苡仁 ヨクイニン ヨクイジン

ジュズダマの実のことです

10 前胡 ゼンコ

ノダケのことです

注釈に、女前胡で、風味よし、浦民、源五兵衛というとありますが、これは、ハナウドのことです

今回で、通浦を終わります 次回から、青海、大日比浦の植物を紹介します